Tak banyak yang tahu, di balik gemuruh kendaraan dan deru pabrik, Terboyo menyimpan sejarah panjang yang beda jauh dibanding citranya kini yang dikenal sebagai kawasan industri.

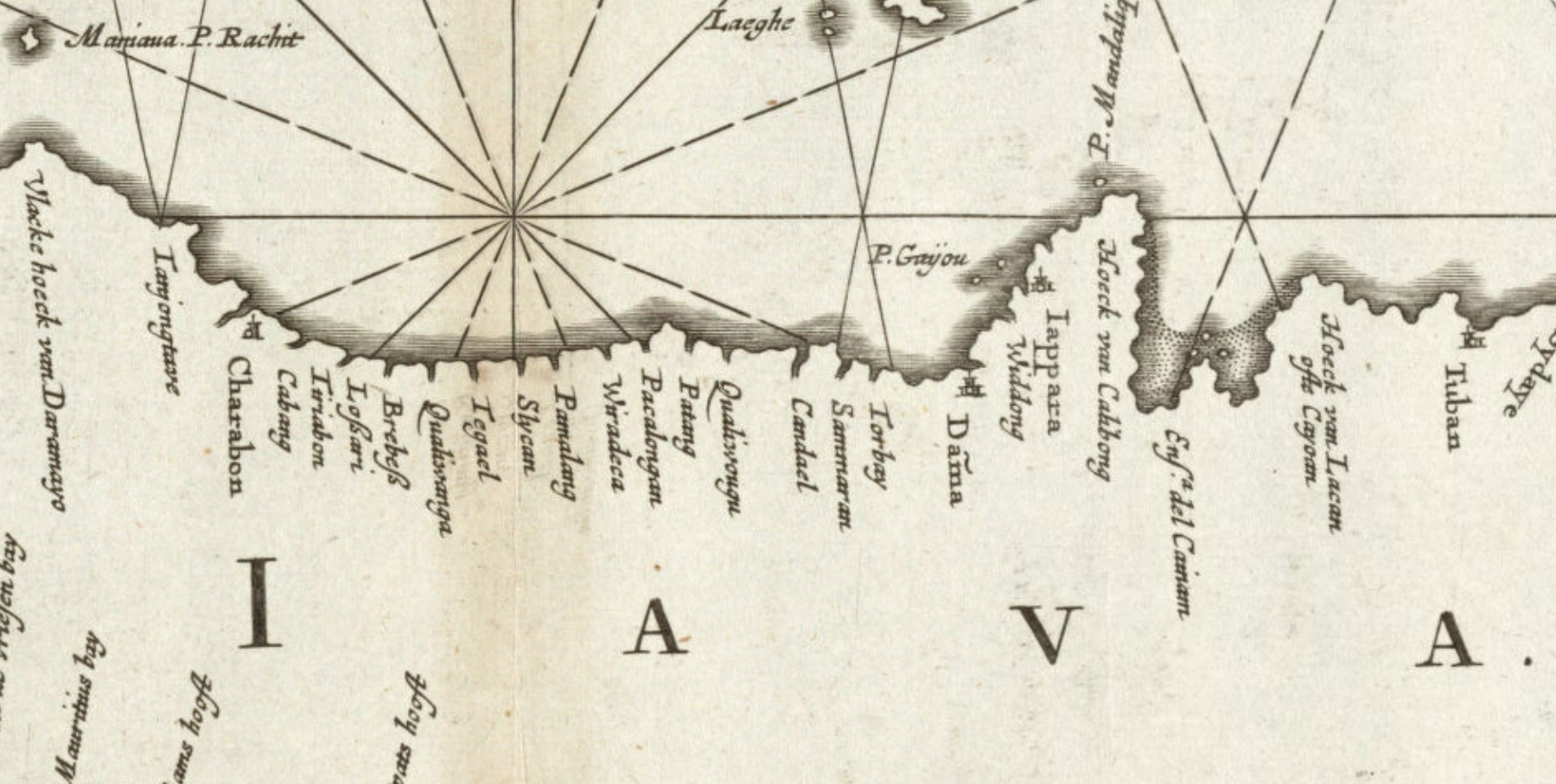

Catatan tertua tentang kawasan ini berasal dari tangan kartografer Janssonius Offizin, dalam peta tahun 1647 berjudul Insulae Iavae Cum parte insularum Borneo Sumatrae, et circumjacentium insularum novissima delineation. Peta ini mencantumkan Terboyo di sebelah timur Semarang dengan nama Torbay.

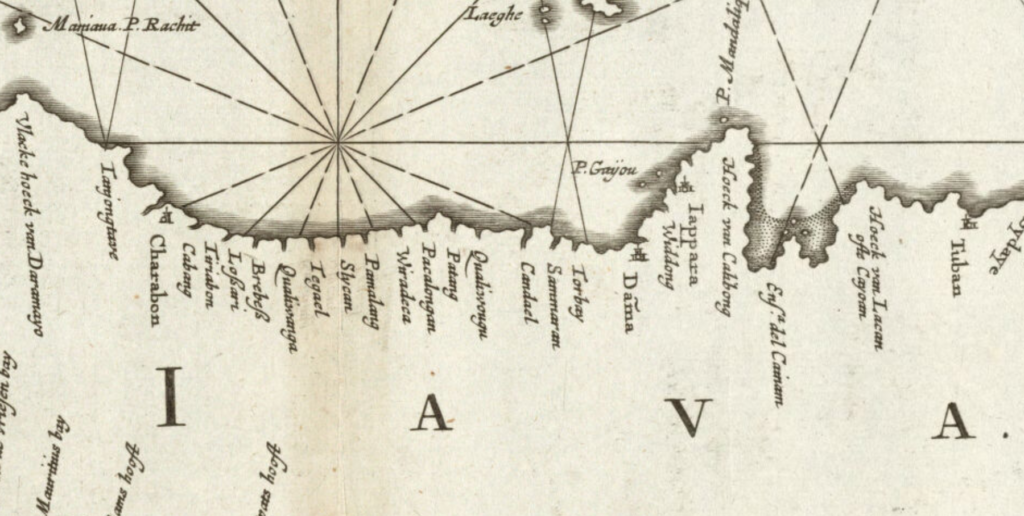

Deskripsi lebih rinci mengenai wilayah Terboyo juga dapat ditemukan dalam karya kartografer Leupe melalui peta berjudul Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe nomor 4. Dalam peta bertarikh 1695 tersebut, Terboyo ditulis sebagai Tourbay dan digambarkan terletak di sebelah timur Kaligawe, tepat di dekat aliran sungai. Peta itu juga menunjukkan adanya permukiman penduduk di sekitar aliran sungai.

Lebih lanjut, Terboyo dideskripsikan serupa dengan wilayah Kaligawe sebagai tempat bermukimnya para tukang kayu, khususnya pembuat perahu tradisional Jawa seperti gonting, pancalang, dan jenis-jenis lainnya.

Untuk memahami konteks historisnya, perlu diketahui bahwa Terboyo, bersama wilayah Semarang pada umumnya, semula merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Kehadiran Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) di Semarang baru dimulai pada 1646, setelah tercapainya perjanjian damai antara Mataram dan VOC. Saat itu, VOC hanya berstatus sebagai tamu dagang yang diizinkan berdagang dan sesekali memberikan upeti kepada Amangkurat I.

Situasi politik berubah drastis ketika pemberontakan Trunajaya meletus pada 1671. Amangkurat II yang naik tahta tak mampu menghadapinya seorang diri dan akhirnya meminta bantuan VOC.

Dalam dokumen VOC berjudul Corpus Diplomaticum CCCLXXXIX. JAVA—MATARAM, 19–20 Oktober 1677 yang dihimpun arsiparis F.W. Stapel, mencatat Mataram membuat perjanjian dengan VOC yang isinya akan mengganti biaya perang dengan menyerahkan kekuasaan atas wilayah Semarang, Kaligawe, dan sekitarnya kepada VOC, hingga utang tersebut dilunasi.

Menariknya, saat itu Terboyo masih belum disebutkan secara eksplisit dalam perjanjian tersebut, yang menunjukkan bahwa wilayah ini masih berada di bawah kekuasaan langsung Mataram.

Setelah pemberontakan berhasil ditumpas dan tahta dikembalikan kepada Amangkurat II, VOC mulai membangun benteng dan permukiman di Semarang sebagai bagian dari upaya memperkuat kehadiran mereka di pesisir utara Jawa.

Setelah Amangkurat II wafat, perebutan tahta terjadi antara putranya, Amangkurat III Pangeran Tepasana, dan adik almarhum raja, Pangeran Puger. Konflik ini dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa I yang berlangsung selama tahun 1703 hingga 1708. Keduanya berupaya mendapatkan dukungan VOC, namun yang didukung adalah Pangeran Puger, yang kemudian naik tahta sebagai Pakubuwana I.

VOC memberikan bantuan militer hingga Pakubuwana I berhasil memenangkan konflik dan mengonsolidasikan kekuasaan di Kartasura. Sebagai imbalan, dibuat perjanjian pada 5 Oktober 1705 yang menyerahkan sepenuhnya wilayah Semarang dan Kaligawe, beserta desa-desa di dalamnya, kepada VOC.

Arsip lainnya berjudul Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, DCXXXIII, JAVA—MATARAM, disebutkan bahwa pelabuhan penting seperti Terboyo dan Gemulak turut diserahkan. Meskipun demikian, VOC masih mengizinkan Pakubuwana I tetap memperoleh sebagian pendapatan dari tol tahunan yang dipungut di wilayah tersebut, termasuk dari pelabuhan Semarang dan sekitarnya.

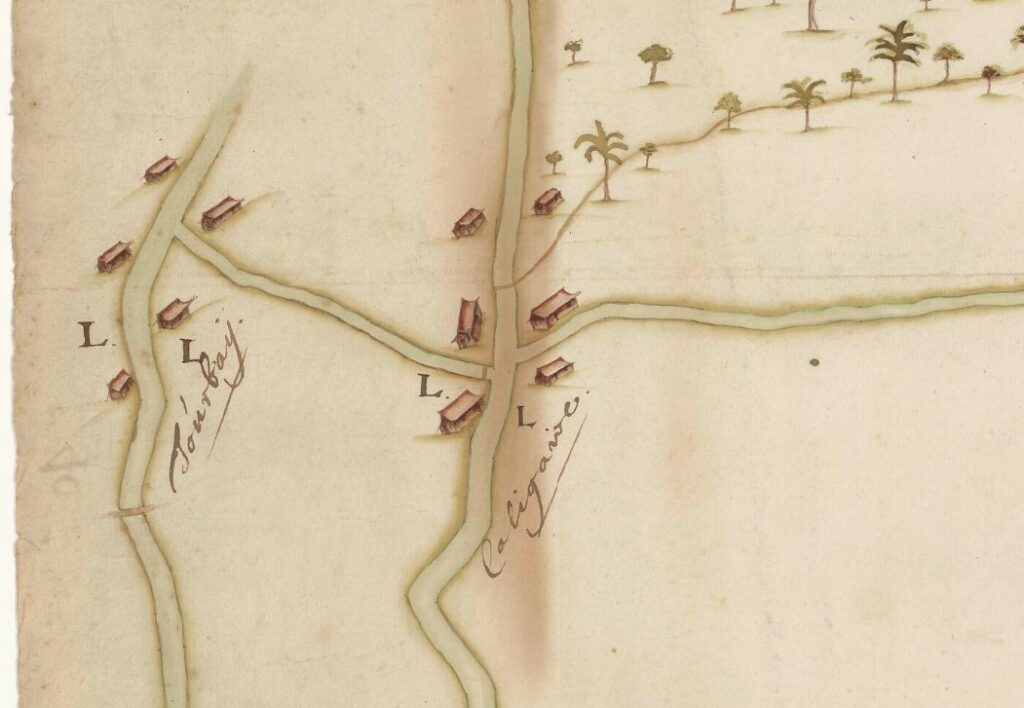

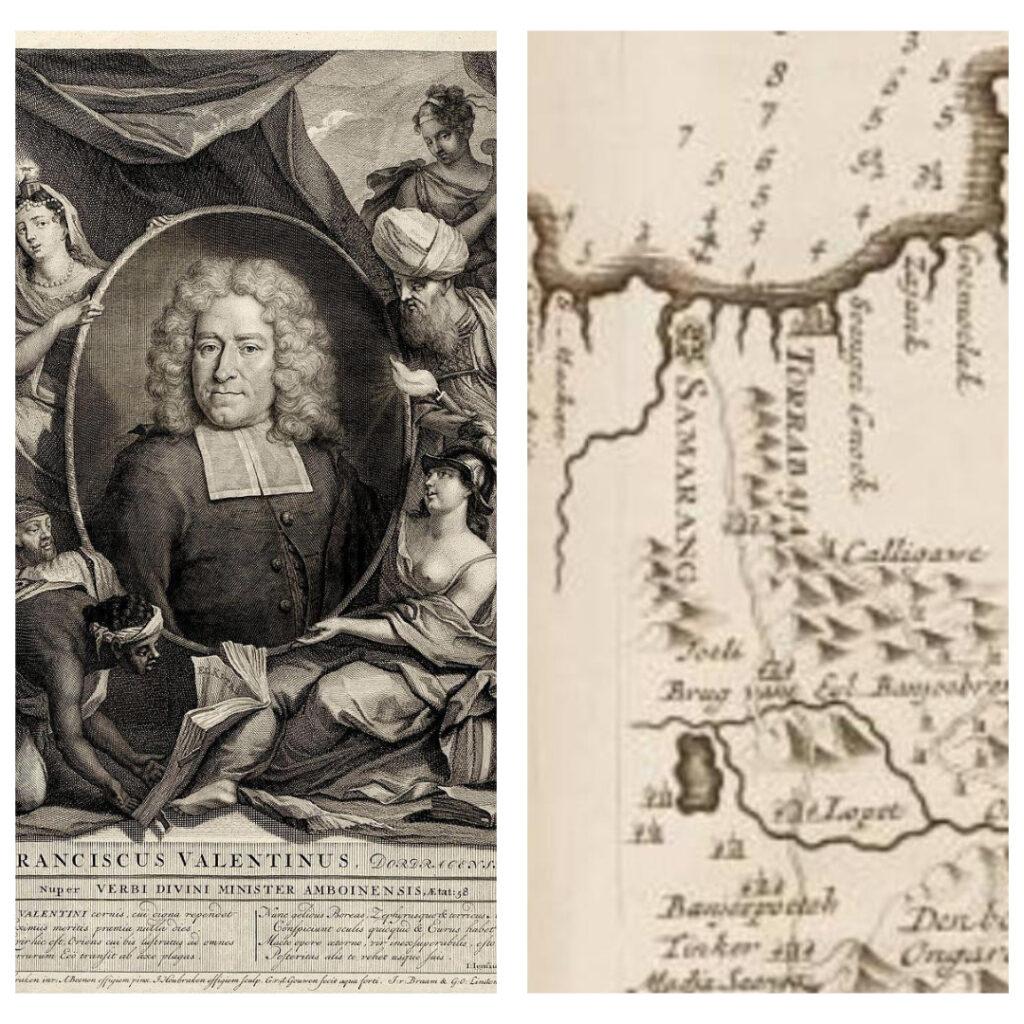

Dengan keberadaan perjanjian tersebut, praktis Mataram tak lagi menguasai Terboyo meski pendapatan bea pelabuhan laut masih didapatkan dari situ. Setelah Semarang secara resmi menjadi milik VOC, tak berselang lama datang Pendeta Francois Valentijn mengunjungi Semarang pada tahun 1726. Ia sempat mendeskripsikan detail terkait Terboyo yang berada di sekitar satu mil di timur laut Semarang.

Valentijn melihat wilayah tersebut merupakan sebuah lekukan pantai yang menjorok ke daratan dan berbelok lebih ke timur laut yang dikuasai oleh seorang Ingebey atau Bupati. Dalam deskripsinya, tempat tersebut hanyalah sebuah kampung terbuka yang tak semegah jika dibandingkan Semarang, namun sudah memiliki banyak rumah orang jawa yang memperdagangkan beras dalam jumlah besar, serta kayu dan komoditas lainnya.

“Populasinya mencapai sekitar 6.000 kepala keluarga, karena daerah ini memiliki dataran luas ke arah timur, yang memberi penduduk pekerjaan tetap dalam hal menanam dan mengolah padi,” tulis Valentijn dalam Beschrijving van Groot Djava, of te Java Major, Vierde Deel

Terboyo juga patut disorot sebagai salah satu lokasi pertempuran Perang Semarang pada 14 Juni hingga 13 November 1741, yang merupakan dampak dari meletusnya Geger Pecinan di Batavia.

Willem G.J. Remmelink pada buku Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa menulis, pada awalnya pertempuran yang dipimpin oleh orang Cina Semarang Sing Seh, mendapatkan banyak kemenangan mulai dari berhasil merebut Bergota, Pecinan, Kauman serta Kaligawe dan Terboyo. Kemenangan tersebut juga tak bisa terlepas dengan bergabungnya penduduk Jawa, di Semarang, termasuk Bupati Semarang Astra Wijaya yang memutuskan membelot untuk melawan VOC.

Sayangnya, kekuatan mereka mulai melemah sejak VOC membalasnya dengan serangan pertama pada November 1741. Meskipun pasukan Martopuro dan Sing Seh berhasil mempertahankan wilayah Terboyo, mereka terpaksa kehilangan kendali atas wilayah Kaligawe. Akhirnya, serangan kedua VOC pada 9 November 1741 berhasil menaklukkan wilayah Terboyo.

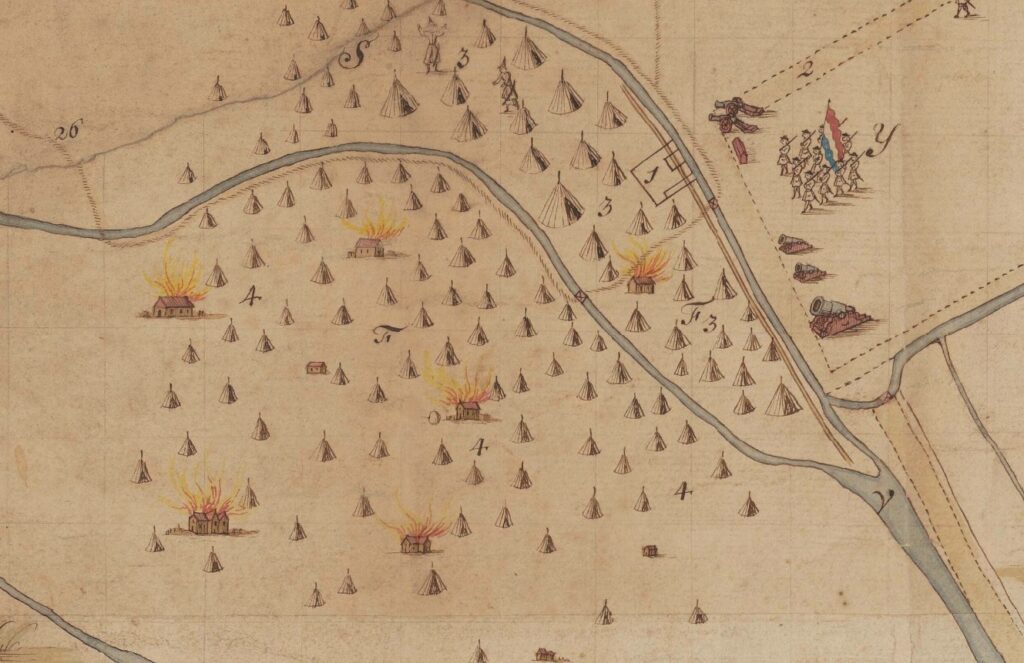

Gambaran Terboyo saat diserang juga tergambar jelas dalam peta pertempuran tahun 1741 berjudul Kaart van Samarang en Omstreken. Benevens aanwysing van ‘s Comp.s Leger en ‘s Vyands Vlugt. Gecommandeert en Chef door Commandant Gerrit Mom, Anno 1741. Dalam peta tersebut, permukiman penduduk digambarkan terbakar sebuah strategi perang yang dilakukan oleh pasukan aliansi Tionghoa-Jawa saat mundur dari Kaligawe. Kemungkinan jelas tujuannya agar wilayah tersebut tak dapat segera dimanfaatkan oleh VOC.

(Sumber: Nationaal Archief, Belanda).

Sementara itu, sejarawan H.de Graaf dalam Het Semarangse geslacht Bustam in de 18e en 19e eeuw; afkomst en jeugd van Radèn Salèh mencatat bahwa kemenangan VOC juga tak bisa dilepaskan dari sikap Wakil Bupati di Terboyo, Kyai Ngabéhi Kerta Basa atau Kiai Bustam, yang memilih mendukung VOC. Atas kesetiaan tersebut, VOC menghadiahi Kiai Bustam sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Kampung Bustaman

Bagaimanapun nantinya garis keturunan Kiai Bustam yakni cucunya yang bernama Kanjeng Terboyo atau lebih dikenal sebagai Kiai Adipati Suroadimenggolo V, kelak berjasa besar dalam mencatat sejarah peradaban Jawa.

Menurut catatan H.J. de Graaf, Suroadimenggolo V dilantik sebagai Bupati Semarang pada tahun 1809 oleh Gubernur Jenderal Daendels, menggantikan bupati sebelumnya yang juga bergelar Suroadimenggolo V. Meski memiliki gelar yang sama, bupati sebelumnya berasal dari garis keturunan Ki Ageng Pandanaran dan kemudian dipindah tugaskan ke Pasuruan.

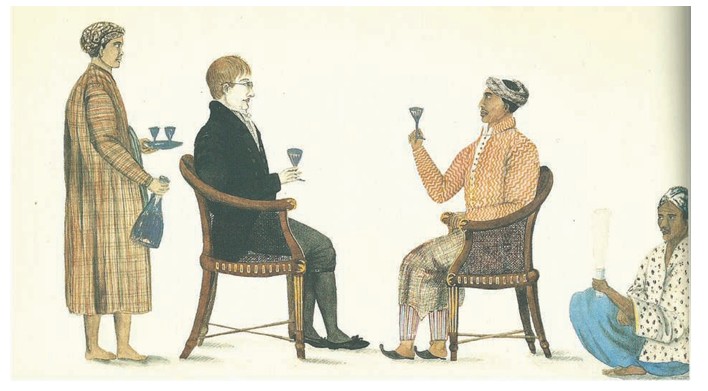

Terlepas dari jabatannya sebagai bupati, Kiai Adipati Suroadimenggolo V memiliki minat besar terhadap pengetahuan. Saat Inggris menduduki Jawa, Residen Semarang John Crawfurd, mencatat bahwa Suroadimenggolo adalah sosok yang memahami empat kebudayaan utama pada masa itu: kebudayaan Islam di pesisir utara Jawa, kebudayaan priyayi keraton di Jawa Tengah, kebudayaan Tionghoa yang berkembang pesat di bidang ekonomi, serta kebudayaan Eropa.

Java War (1825-30): A Dissident Family History)

“Crawfurd beranggapan bahwa Suroadimenggolo V memiliki gagasan yang tersebar luas di kalangan orang Jawa yang sangat berkualitas, dan ia jauh lebih unggul dibandingkan seluruh manusia sebangsanya,” tulis Wagner Kraus dalam Raden Saleh: Kehidupan dan Karyanya.

Atas pengetahuannya yang luas, Crawfurd meminta bantuan Suroadimenggolo V dalam penyusunan History of the Indian Archipelago. Sebelumnya, ia juga telah menerjemahkan Kitab Tuhfah ke dalam bahasa Inggris dengan judul A Treatise on the Muhammedan Law.

Kemampuan intelektual Suroadimenggolo V yang tak diragukan membuatnya kembali dipercaya, kali ini oleh Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Peter Carey dalam Raden Saleh Syarif Bustaman (circa 1811-1880) and the Java War (1825-30): A Dissident Family History, mencatat Suroadimenggolo V ditugaskan bersama dengan Sultan Sumenep Abdurrahman Paku Nataningrat dan Pangeran Notokusumo untuk menghimpun dan memaparkan data sejarah, hukum, arkeologi, adat istiadat, dan sistem kepercayaan Jawa dalam proses penyusunan karya penting The History of Java.

Minatnya pada pengetahuan juga ia inginkan kepada kedua anaknya yakni Raden Mas Sukur dan Raden Saleh, serta ponakannya, juga memiliki nama Raden Saleh, yang kelak menjadi pelukis terkenal, untuk dapat menerima pendidikan di Eropa.

Sayangnya, saat Suroadimenggolo V memasuki usia senja 60 tahun, pada Desember 1825 ia dituduh oleh pemerintah kolonial Belanda berkhianat, lantaran keterlibatan anaknya Raden Mas Sukur dalam Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ia dihukum di atas kapal perang. Namun karena kondisinya yang sudah tak sehat, ia diizinkan kembali tinggal di Terboyo hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya pada 15 November 1826.

Peter Carey dalam Raden Saleh Syarif Bustaman (circa 1811-1880) and the Java War (1825-30) : A Dissident Family History, menduga semula makam Suroadimengolo V bisa jadi ada di Bergota atau di Terboyo di belakang Masjid Terboyo yang dibangun pada 1821. Namun pada 1827, jasadnya dipindahkan ke Asta Tinggi, Sumenep Madura.

Enam puluh tahun kemudian, surat kabar Sumatra Courant, edisi 26 Agustus 1881 memberitakan rumah peninggalan Suroadimenggolo V dihancurkan oleh pemilik tanah yang baru Pangeran Gondewojo. Adapun beberapa sisa material bangunan tersebut diserahkan sebagai hadiah ke Masjid Agung Kauman Semarang.

Terlepas dari jejak historis para pemukanya, Terboyo masih tetap dikenal sebagai kawasan pesisir Semarang yang menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah besar. Surat kabar De Locomotief, edisi 28 April 1894 dan 17 Juni 1896, mencatat bahwa hasil tangkapan nelayan dari Terboyo, bersama wilayah Tenggang dan Klayaran, sangat melimpah.

Beberapa jenis ikan yang sering didapat antara lain ikan kembung dan dorang, yang dijual dalam jumlah besar dengan harga sangat murah ke Solo dan Yogyakarta. Namun demikian, keuntungan terbesar dari perdagangan ikan tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh para tengkulak Tionghoa.

“Mereka memperoleh penghasilan tiga atau empat kali lipat lebih besar daripada harga pembelian di Semarang,” tulis De Locomotief, 29 Juli 1896.

Keberhasilan nelayan Terboyo juga didukung oleh jenis perahu yang mereka miliki. Surat kabar De Locomotief edisi 17 April 1879 melaporkan bahwa perahu nelayan Terboyo berukuran lebih besar, dilengkapi layar, dan dinilai lebih efisien dibandingkan perahu compreng. Bentuknya serupa dengan perahu yang digunakan nelayan dari Kanal Lama, Playaran, Sodong, dan Demak. Kapal-kapal ini memungkinkan mereka berlayar lebih cepat, menjangkau laut lepas, serta membawa jaring yang lebih baik dan memuat lebih banyak awak.

Namun, tak semua hasil tangkapan berasal dari laut yang bersih. Kadang-kadang, ikan yang diperoleh justru berasal dari aliran Kali Terboyo yang kotor dan keruh. De Locomotief edisi 20 Agustus 1897 melaporkan bahwa saking banyaknya ikan yang mati di aliran tersebut, penduduk bisa menjual lebih dari setengah pikul ikan ke pasar. Beberapa jenis ikan yang mengambang mati antara lain ikan lundu dan ikan tageh.

Pemerintah kolonial pun menyadari pentingnya Terboyo sebagai simpul ekonomi rakyat pesisir. Salah satu bentuk perhatian itu tampak pada pembangunan jalan pada tahun 1876. Jalan tersebut dibangun dari jembatan di tepi laut dekat Stasiun Kereta Api Samarang (kini kompleks Spoorland) menuju rumah penjaga jembatan kereta api di Terboyo.

“Tujuannya adalah untuk memudahkan pemberian bantuan selama angin musim barat kepada perahu-perahu, yang sering kali terhanyut ke arah Terboyo dan kandas,” tulis De Locomotief, 17 November 1876.

Perhatian pemerintah tak hanya dalam bentuk infrastruktur. Residen Semarang juga menindak praktik pungutan liar oleh penjaga jembatan kereta api yang kerap meminta bayaran berupa ikan atau uang kepada para nelayan yang melewati bawah jembatan tersebut. Penindakan terhadap praktik tersebut diberitakan dua kali dalam De Locomotief, yakni pada 29 April 1879 dan 12 Januari 1897.

Namun perhatian tersebut tidak selalu berbuah keadilan. Penduduk Terboyo kerap menyuarakan keberatan ketika kebijakan pemerintah justru menyulitkan kehidupan mereka. Hal ini tercatat dalam surat kabar Algemeen Handelsblad edisi 26 Juni 1875, yang melaporkan bahwa pada 12 Mei 1875, warga Desa Terboyo mengajukan protes kepada pemerintah Semarang. Protes tersebut dipicu oleh kebijakan pungutan pajak yang dinilai terlalu tinggi, yakni sebesar 40 hingga 60 duit setiap sepuluh hari.

Tindakan serupa kembali terjadi pada tahun 1879, ketika para penduduk Terboyo memprotes pengerukan aliran di bawah jembatan kereta api yang melintasi Kali Terboyo. Seperti diberitakan surat kabar De Locomotief pada 29 April 1879, pemerintah Semarang sebenarnya telah memulai pengerukan sedimentasi yang terbentuk akibat penumpukan lumpur dan pasir. Saat itu, hanya perahu kecil yang dapat melewati aliran sungai, itupun dengan bersusah payah karena air hanya menggenangi bagian tengah sungai.

Namun, pengerukan yang dilakukan justru memperburuk keadaan. Lumpur yang diangkat dibuang ke laut, tetapi terlalu dekat ke pantai dan tidak cukup jauh ke arah barat. Akibatnya, arus laut membawa kembali sebagian lumpur ke muara Kali Terboyo. Muara kembali tertutup, dan kapal hanya dapat melintas saat air pasang.

Selama empat bulan, Pemerintah Semarang tidak segera merespons. Beberapa nelayan Terboyo berencana menghubungi jaksa penuntut umum agar dapat menyampaikan pengaduan langsung kepada Gubernur Jenderal. Mereka juga berencana melampirkan bukti-bukti kerugian yang telah dialami. Bahkan, De Locomotief, 31 Agustus 1880 melaporkan bahwa beberapa dari mereka jatuh miskin akibat sedimentasi ini.

Keluhan seorang warga Terboyo tergambar secara jelas dalam laporan surat kabar tersebut:

“Prekso né ngeboom soesah, ora ono banjone gin awan, karo maneh soesah banget, ora biso liwat ngisoré kertek-spoor nek banjoené agoong, arep dipatenié pengoeripanne wong Terbojo tak kiro di djarak supojo wong ngelih kabeh. (Mencari penghidupan ini susah, siang tak ada air, malam makin susah karena tak bisa lewat bawah jembatan kereta api; banjir besar. Apa pemerintah mau mematikan penghidupan orang-orang Terboyo, Saya kira memang sengaja dibiarkan supaya semua orang kelaparan), ” tulis De locomotief, 22 September 1880.

Benturan antara kepentingan rakyat dan proyek pemerintah kembali terulang menjelang akhir abad ke-19. Kala itu, proyek normalisasi Banjir Kanal Timur yang telah dirancang sejak 1896 mengharuskan pemerintah kolonial menggusur permukiman warga di Kampung Sumurdalu, sebuah tanah persil yang terletak di Desa Terboyo.

Awalnya, wedana sebagai perwakilan pemerintah kolonial menjanjikan ganti rugi total sebesar 5.556,5 gulden. Namun, hingga beberapa waktu kemudian, pembayaran tersebut tak kunjung direalisasikan.

Alih-alih memenuhi janji, administrator tanah Terboyo justru memerintahkan warga untuk membongkar rumah mereka sendiri dalam jangka waktu dua bulan. “Sehingga sekitar lima puluh orang penduduk bumiputra berencana mengajukan keluhan kepada Dewan Semarang,” tulis De Locomotief dalam edisi 16 dan 18 Agustus 1897.

Sayangnya, tak ada catatan lebih lanjut di surat kabar mengenai apakah tuntutan warga Terboyo direspons oleh pemerintah Semarang.

Di luar ketegangan antara rakyat dan pemerintah kolonial, Terboyo juga menghadapi tantangan ekologis khas Semarang berupa banjir. Desa ini tercatat beberapa kali dilanda banjir besar, antara lain pada tahun 1876, 1879, 1890, dan 1892.

Bahkan setelah pembangunan sungai Banjir Kanal Timur yang digadang-gadang mengatasi persoalan, kawasan Terboyo masih tetap rawan banjir. Surat kabar De Locomotief dan harian bumiputera Aksi mencatat banjir masih terjadi sedikitnya dua kali, yakni pada tahun 1902 dan 1932.

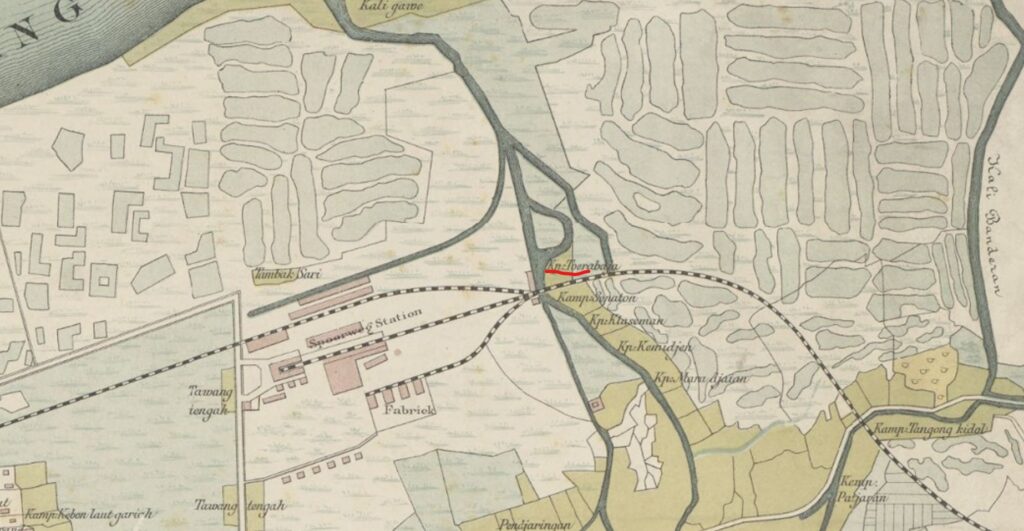

Meski begitu, keberadaan Banjir Kanal Timur turut mengubah topografi Semarang bagian timur. Dalam peta terbaru Semarang tahun 1917 terbitan perusahaan Niilmij, tampak bahwa ujung Kali Terboyo telah menjangkau kawasan Tambaklorok. Area ini digambarkan sebagai wilayah yang mulai dihuni penduduk ditandai dengan warna hijau dan dikelilingi oleh tambak-tambak yang melimpah, ditunjukkan dengan warna biru.

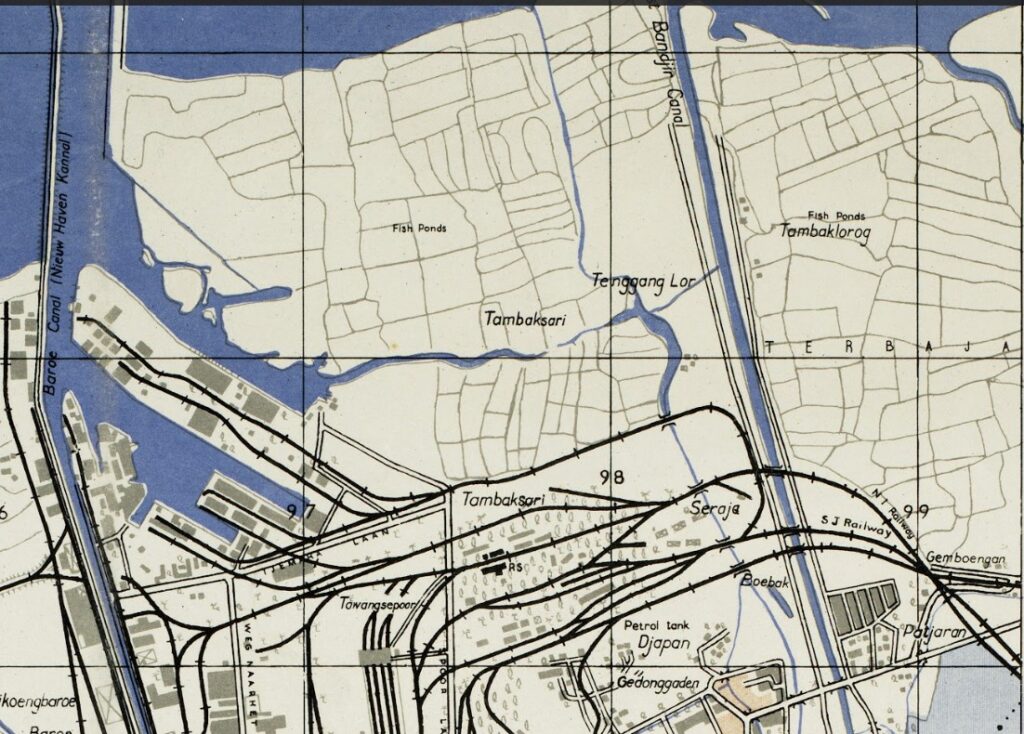

Perubahan bentang wilayah itu terus berlanjut hingga masa setelah kemerdekaan. Hal ini tergambar pada peta 1946.

Pada tahun 1976, terbitnya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1976 memperluas batas administratif Kota Semarang, sekaligus mendorong transformasi kawasan utara dan timur kota. Wilayah pesisir pun bertambah, mencakup Tambakrejo yang memperpanjang garis pantai Semarang. Di sisi lain, area Genuk ikut berkembang, sementara Trimulyo perlahan beralih fungsi menjadi kawasan industri komersial yang kini dikenal sebagai Kawasan Industri Terboyo.

Berkaca dari sejarah panjang tersebut, Terboyo bukan sekadar nama wilayah, melainkan cerminan dinamika kehidupan masyarakat pesisir di utara dan timur Semarang. Warisan kehidupan para nelayan kini diteruskan oleh para nelayan yang tinggal di Tambaklorok, Tambakrejo, dan Kali Sringin. ***